ARCHITECTURES HABITABLE ET NON

ARCHITECTURES HABITABLE ET NON

Nous aussi, comme les Nanni nationaux, ce que nous aimons le plus, c'est voir les maisons

AVRIL 2024 - REGARD

“Ce que j'aime par-dessus tout, c'est voir les maisons. Même quand je vais dans d'autres villes, la seule chose que j'aime faire est de regarder les maisons. Ce serait bien d'avoir un film fait uniquement de maisons : des panoramas de maisons.”

Nanni Moretti

Ces mots sont prononcés par Nanni Moretti de Caro diario, l’alter ego plutôt fidèle du réalisateur, qui confie à ce film certaines de ses bizarreries les plus ineffables.

Qu’il s’agisse en fait d’une bizarrerie, de cet amour pour les maisons, est une certitude qui frappe soudain ceux qui, comme l’écrivain, ont toujours associé l’amour des briques à la bourgeoisie et, par conséquent, à certains droitiers un peu conservateurs – ce qu’on appelle la « classe moyenne réfléchie ». C’est-à-dire celle dont se moque, par exemple, Carlo Goldoni dans La casa nova (1760), une comédie sarcastique qui vise précisément la passion bourgeoise pour les maisons.

Et pourtant, cette passion – que l’on croit aussi un peu frivole, comme c’est souvent le cas avec la mode – a fait de nombreuses et illustres victimes, jusque dans les plus hautes sphères de la patrie des lettres. Prenons, par exemple, un représentant typique de l’intelligentsia italienne, Mario Praz. Érudit distingué, essayiste expert de l’époque napoléonienne, écrivain, traducteur, journaliste et collectionneur fanatique de meubles, de bibelots, de peintures – en particulier les soi-disant pièces de conversation représentant des intérieurs domestiques – ainsi que l’auteur de l’un des textes incontournables d’une bibliographie de design qui se respecte, The Philosophy of Furniture (qui a été rejoint, en 1975, par le petit bijou, malheureusement épuisé, La maison de la vie).

Dans le livre, Mario Praz va même jusqu’à écrire – noir sur blanc – ce que peu d’intellectuels avoueraient : « Comme dans tout autre domaine, les hommes sont divisés en deux classes : les hommes qui se soucient de la maison ; des hommes qui s’en fichent du tout. Je me sens beaucoup plus proche de cette femme de Zacharie dont parle W. Hale White dans Revolution in Tanner’s Lane, qui ne pourrait pas s’asseoir tranquillement si un ornement de la cheminée semblait être déplacé.

Et, si une telle déclaration ne suffisait pas à dissiper tout doute sur la dignité des études autour du design et de l’architecture, voici le renforcement de Felix Schwartz, architecte suisse, par une affirmation aussi lapidaire qu’ontologiquement vraie : « L’architecture est l’expression la plus claire de la volonté, des intentions politiques de l’humanité. En utilisant directement l’architecture, l’homme est directement influencé par elle. Une affirmation impossible à démentir, comme le démontre – heureusement uniquement sur le papier – Panopticon de Jeremy Bentham.

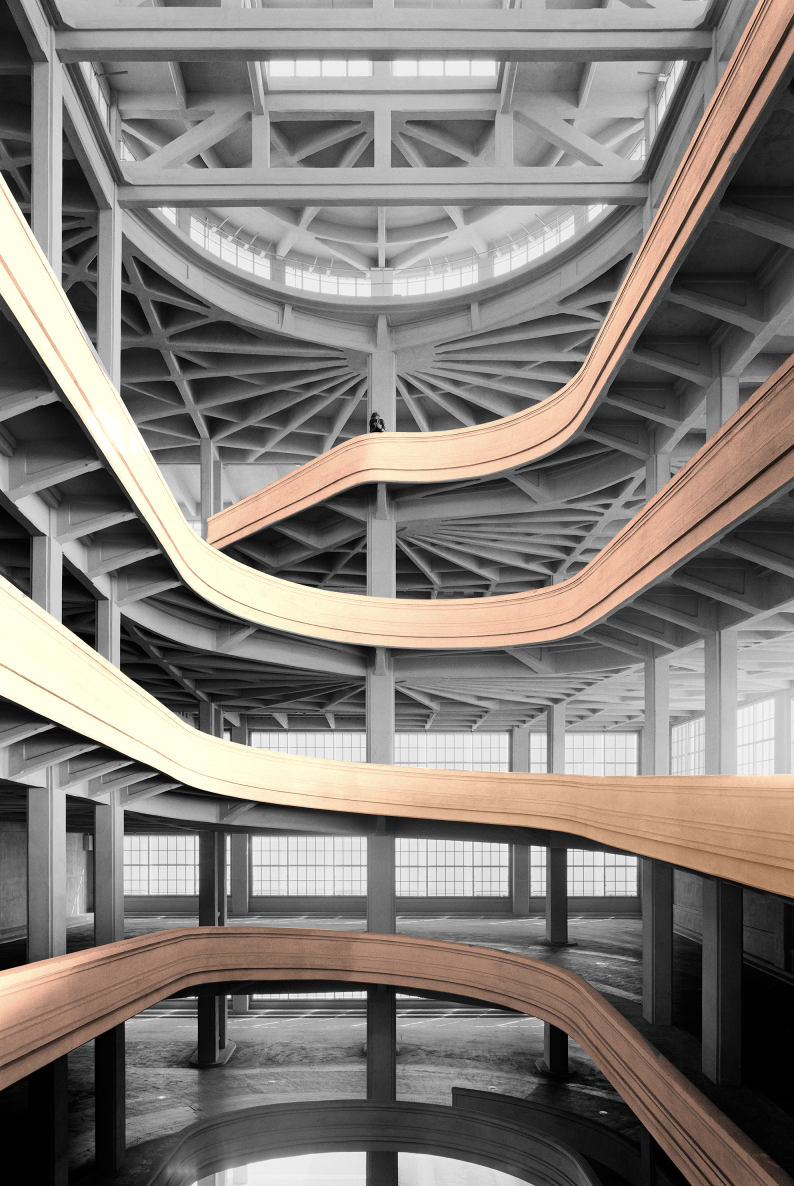

Si, jusqu’à présent, cependant, nous nous sommes concentrés sur les maisons, les lieux où nous vivons, l’ameublement et le mobilier, que pouvons-nous dire à la place de ce qui – comme le note à juste titre Marco Belpoliti dans son discours dans le catalogue des architectures inhabitables (à la Centrale Montemartini à Rome jusqu’au 5 mai) – « a été construit mais n’est pas destiné à être habité » ? Bien qu’ils ne contemplent pas la dimension d’habitation, en effet, les lieux choisis pour retracer la parabole de l’exposition romaine établissent de nouvelles formes de présence et d’interaction avec l’homme.

Un exemple parfait, donc, pour représenter le thème de la forme et de la fonction choisi pour ce numéro. Pour clarifier cela pour nous, vient La Déesse blanche d’Andrea Canobbio, également du catalogue publié par Marsilio, une histoire sur le Lingotto qui écrit sa propre histoire : « Je suis la forme pure, le solide parfait ». Une fierté immuable et même un peu obtuse, qui contraste avec la raréfaction des maisons de Gibellina qui, dans la froide nuit du 14 janvier 1968 racontée par Stefania Auci dans Pierres et silence, se sont effondrées sur elles-mêmes « redevenant des pierres, des morceaux de bois, des clous ».

par Enrica Murru

You may also read

MILAN REVIENDRA-T-IL SUR SCÈNE ?

LE MILAN REVIENDRA-T-IL SUR SCÈNE? Du diable et de l’eau bénite au couple créatif MARS 2024

Les destinations de Noël où vous pouvez vous sentir dans l’ambiance La Meraviglia

Le mete natalizie in cui sentirsi in mood The Meraviglia Biscotti allo zenzero, profumo di cannella,

DE A COMME ATTRAIT À Z COMME ZAZOU

DE A COMME ABITO À Z COMME ZAZOU M comme Mode : avec Giulia Rossi pour découvrir les liens les plu